协会公告

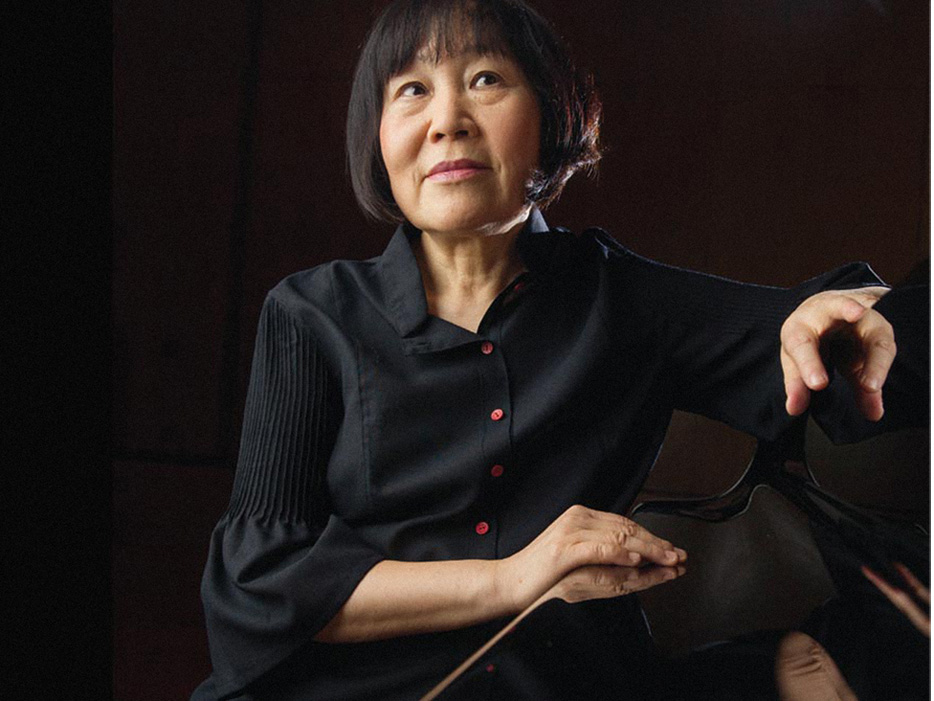

旅法华人钢琴家朱晓玫

专访旅法华人钢琴家朱晓玫:这样的人才能弹好巴赫

文:王奇婷 编辑:鲁毅 摄影:Martin Jehnichen

朱晓玫这次到上海,特地选了在小厅演出,她说,“因为《哥德堡》这么安静的作品,其实是在教堂里弹的,但没有办法。”(摄影:Martin Jehnichen)

与朱晓玫的电话采访约在某天晚上 7 点。我守着电话等待她从巴黎公寓打给我,但铃声迟迟没有响起。经她国内经纪人张克新转达才知道,她拨了好几次都没拨通,“她给国内打电话经常发生这样的状况。”

就如同某种考验一般,外界想要联系到朱晓玫,过程往往都曲折而漫长。

张克新最初也一样。2011 年,他在网站上偶然看到一个叫“Zhu Xiao Mei”的钢琴家,一听发现,她演奏巴赫让人惊为天人。那时年过六旬的朱晓玫已在法国乃至世界享有很高的声望,却不为国人所知。

张克新过了很久才与她取得联系。“很多年来她都不用电脑,刚刚学会查邮件,且不会回复。至于手机,那更是对她来讲太现代了,她从不曾拥有过一部。”他在一篇文章里回忆道,“联系她的方法只有打家里座机,但该座机经常处于留言状态。如果她在练琴,再重要的电话,她也要在练琴后听了留言再说。”

就是这样一位只在墙外开花、几十年来低调至极的“钢琴隐士”,最近突然在国内火了起来。她的生平事迹传遍网络,在古典乐迷中掀起一阵波澜。

11 月,朱晓玫即将在中国内地展开巡演,演绎陪伴了她三十年的巴赫《哥德堡变奏曲》。这是她 60 年来首次回国为中国观众演奏,也正因如此,她的音乐会“未演先热”,几乎每个城市刚一开票就售罄。

那天晚上,经过漫长的等待,我试着回拨了她巴黎住所的电话,才终于听到电话那头朱晓玫那低沉粗哑的声音——这声音在我早先观看她的视频采访时就已打动过我——那种温和、谦卑的口吻,透着出世的沉静,让我心生“这样的人才能弹好巴赫”的感慨。

问及如何看待她在国内“迟到的名声”,她带着几乎过分的谦虚说道,“我的名声纯粹是媒体给捧出来的。我谈不上有名声,我根本还是个没有名的人。”

“但这次来上海演出,意义和其他地方大不一样。”她说,“我的家乡在这里。回到这里让我想起我妈妈——你也知道上海人的家乡观念多么强,她四十年、五十年天天想回上海,最后也没有机会。我觉得这次回来是还了她的一个愿。”

人生如一曲哥德堡

朱晓玫 30 岁走出国门,40 岁才拥有事业第一春。而她的青春,和那个时代许多人一样,被交付在一场虚妄中。

1949 年 9 月,就在新中国成立前夕,朱晓玫出生于上海的一个艺术家庭(这在当时意味着“出身不好”,这个词在青年朱晓玫的心里投下了巨大的阴影)。第二年,她随父母迁居北京。在她三岁时,家里搬来一台 Robinson 牌钢琴。母亲为她弹了一曲舒曼的《梦幻曲》,成为她最早的音乐启蒙。

朱晓玫 11 岁就考上了北京中央音乐学院,师从潘一鸣教授。但不久,她的学业因“文革”爆发而中断,被送到河北张家口地区接受了五年“上山下乡再教育”。

在她的英文版自传“The Secret Piano——From Mao’s Labor Camps to Bach’s Goldberg Variations”中,她分 30 个章节,将自己的人生比作一曲“哥德堡”,用一半的篇幅写了自己出国前的生活。她一次又一次直面自己是如何在整个时代的癫狂中逐渐变得麻木。这些描写如今看来刺眼,却诚实得近乎赤裸,读来让人心痛。当时频繁的公开“自我批评”对朱晓玫产生了最直接的影响:导致她现在每次演出时,一方面对观众充满感恩,一方面又觉得自己不值得看,由此担心他们只为批判和挑刺而来。幸好,是对音乐本身的信念让她坚持到最后。

1979 年,著名美国小提琴家斯特恩访华,那部著名纪录片《从毛到莫扎特》给了朱晓玫去美国深造的决心,那时她正好 30 岁。在美国拿到钢琴演奏硕士后,朱晓玫于 1985 年赴巴黎发展,定居至今。目前她任教于巴黎高等音乐学院。

刚到国外那段时间,她几乎什么苦都吃过,餐厅刷盘子,做服务生,寄人篱下,入不敷出……但只要坐到钢琴前,她就像变成了另一个人。

其间的“传奇”故事也广为流传。例如,她有阵子住在波士顿交响乐团首席女长笛手的家里,以帮助照看房子来换取食宿。她可以使用钢琴,但条件是每当听到车库门响,练琴立即停止。后来长笛手偶然中看到朱晓玫的成绩单,问她能不能弹些曲子给她听,最后大吃一惊——惊叹家里竟然住着这么一个钢琴家。

朱晓玫本人可能不会喜欢对她的生平如此平铺直叙。虽然这些都能在她的传记中读到(她用法文撰写,后被翻译成英语,尚无中译本),但用她的话说,那是“被逼无奈”写的。当时出版社对她说,你不写我们就帮你写,但这样你就没法控制了。她差点为这事闹到法庭上,最后律师告诉她:“他们有权利写他们想写的东西,你最好还是自己来主持这本书。”

“我觉得我没有权利讲我自己的一生。我其实是个没有受苦的,或者说苦受得不大的人。”朱晓玫说,“我这一代,人人都有一本书。我觉得我没有权利来讲。”

她一直记得小时候父亲对她说的话:当我们死后,不应该在世上留有痕迹,就像有句话所说,“天空未留痕迹,鸟儿却已飞过。”

但另一方面,她说,“我有幸在东西方三个国家生活。我从中认识到,不同文化的碰撞是多么重要——作为一个在如此环境中成长起来的中国女性,我也能演奏巴赫。”因此,她希望人们在了解她的生平后,“能够产生去听,并且重复聆听巴赫的兴趣。”而这 30 个人生篇章,加上首位两个《咏叹调》(Aria)从结尾又回到最初,“就像生命自身的轮回。”

1970 年冬,朱晓玫和李小平在 4619 部队接受再教育时,在沙岭子果园旁小山上合影留念

朱晓玫几乎什么苦都吃过,餐厅刷盘子,做服务生,寄人篱下,入不敷出……但只要坐到钢琴前,她就像变成了另一个人

巴赫的信徒

有人把朱晓玫与加拿大钢琴家格兰·古尔德(Glenn Gould)并称为演绎巴赫的“双峰”——两人的《哥德堡变奏曲》版本也都各有自己的拥趸。而对朱晓玫来说,巴赫就是她生命中的一座高峰。她日复一日,常年累月地弹,就像一种修炼。朱晓玫告诉我,有人想让她录巴赫钢琴作品全集,“我这一生大概完不成这个任务。所以我也没有新的作曲家和曲目想要挑战。”

作家马慧元曾在一篇文章里提出,古尔德躲在“子宫般宁静”的录音室里,把自己关在孤寂之中,让我们相信只有那样的环境才能录出境界超等的巴赫;而身为中国人,经历了那样一个时代、钢琴学习曾遭受过毁灭性打击的朱晓玫,哪有如此奢侈的条件?她长年面对的是忽视和孤独,要修炼到那种境界,背后该有多少付出?

也许是因为,朱晓玫真正成为了巴赫虔诚的信徒,修得内心纯净,不掺一丝杂质,这与国内当下浮躁的社会风气形成鲜明的对比。因此当很多人第一次看到素面朝天,风尘仆仆的朱晓玫,会觉得她不属于这个时代。

反过来,是巴赫给了她最丰富的精神滋养。在张家口劳改营时期,也是巴赫陪伴她度过那段艰难的日子。那时,在不允许演奏西洋乐器的情况下,朱晓玫竟然把家里那台钢琴偷偷运了过去,谎称为排练“样板戏”所用。因琴谱稀缺,她手抄了一本巴赫《十二平均律》。在寒冷的冬夜,她从平均律中挑出最复杂的五声部赋格练习,将声部与织体理顺,“这种训练能让手指暖和起来”。

而第一次接触《哥德堡变奏曲》,是在波士顿房东的家中。她从钢琴上厚厚一叠琴谱中发现了它。

“哥德堡”其实是一个键琴演奏家的名字。1741-1742 年间,俄国驻德国德累斯顿大使患上失眠症,委托哥德堡找巴赫写一些曲子,好在失眠时供哥德堡弹奏,以消磨长夜。“那时的巴赫绝不会想到该作品在他身后会产生如此影响。”朱晓玫说。

她试着将它弹奏出来,30 个变奏后,她忘记了时间的流逝。等弹完最后的《咏叹调》,她完全没发现房东已经在她身边聆听良久了。从此,她再也没有离开这首曲子。

这是巴赫晚期的一部羽管键琴作品,也是音乐史上规模最大,结构最恢弘的一首变奏曲。朱晓玫也说,“它的难点在于如何把它的结构架起来,而且每个变奏的个性都很强。”

她如此形容演奏时的心境,“第一变奏给我力量;弹到幽默的第十个变奏我总是会心一笑;第十三变奏带给我的平静,任何作品都无法比拟,我会跟着它一起唱;第二十四变奏的波洛涅兹节奏让我起舞;到了十五和二十四变奏,我总是陷入冥想,这是三个仅有的小调变奏中的其中两个,它们让我流泪。”

“到了最后第三十变奏,那著名的集腋曲(Quodlibet),这是对神明荣耀的吟唱。我弹的次数越多,就越被它感动。”

朱晓玫第一次接触《哥德堡变奏曲》,是在波士顿房东的家中。她从钢琴上厚厚一沓琴谱中发现了它。从此,她再也没有离开这首曲子(摄影:Martin Jehnichen)

巴赫如水,给人一种安静的乐

1990 年,朱晓玫在巴黎 Saint Julien le Pauvre 教堂开了一场公开音乐会,演奏《哥德堡变奏曲》,全场座无虚席。这是她作为钢琴家首次公开且成功的演出。那年她正好40岁。

同年,一家唱片公司为她灌录了 CD。起初,她想到父亲的话,“不要在世上留下痕迹”,还有些犹豫。最后她说服自己“留下这件我生命中最重要的东西”。

迄今,朱晓玫已在全世界各地演绎了 200 多场《哥德堡变奏曲》,“每一遍都不太一样”。有人留意到,和过去相比,她现在的弹奏速度似乎放慢了一些。是否更像在与巴赫对话了?朱晓玫说,她只是“更加自由了”,“重复练习,到了一种自由的程度。因为读书百遍,其义自见。”

朱晓玫说话旁征博引,尤其偏爱老子的道家学说。她是到了国外才开始系统地阅读中国古典文学,以弥补被蹉跎了的青春。

定居巴黎二十多年,朱晓玫发现巴黎和上海其实有不少相似之处。“林语堂也说过,法国和中国这两个民族很像——就像德国和日本也有某种共同点。其中一个最大的相似点是幽默感。对我来说,中国人和法国人都很喜欢‘乐’,都尊重生活的乐趣。”

而巴黎这座城市为她追求生活和艺术的趣味提供了最好的土壤。她住在巴黎六区,每天下楼散步,周遭的艺术气息是在美国和中国得不到的。“我在美国时的弹法和现在不一样。巴黎确实是艺术之都,潜移默化地影响了我,教我怎么去追求高级趣味。”

如此想来,朱晓玫当时顶着压力离开祖国,在欧洲觅得一方净土,潜心于艺术,几十年后如一枚琥珀般出现在中国观众面前,这又是谁人之幸?

“与同时代人相比,我是幸运者。我不能忘记这一代人的苦。”朱晓玫说,“上海在文革时是损失最惨重的一个地方,包括我音乐界的老前辈李翠珍、顾圣婴。这次来上海演出,我不能不说,也不能不想到她们。”

而尤其可贵的是,她把一种经历了苦后得来的乐——一种安静的乐,通过音乐一起传递给了别人。

朱晓玫这次到上海,特地选了在小厅演出,“因为《哥德堡》这么安静的作品,其实是在教堂里弹的,但没有办法。”

她希望观众也能安静一个钟头,随着音乐走。也没必要带着谱读,“有时候跟不了了,也不要勉强去跟。 就是要放松,就像在教堂、寺庙,或者在大自然面前,大海面前,安安静静坐一个小时就好了。”

她说,因为巴赫的音乐最重要的一点就是非常自然。但“自然”二字,意蕴深厚,一言难尽。但用老子的哲学解释,就说得通了。

“老子很推崇 ‘水’, 巴赫的音乐就像流水。它不是强烈的,竞争性的,但它有巨大的力量,能使人安静,找到平衡,从中找到一种乐——这不是激动,而是一种安静的快乐。”她说,“这个就是老子所谓的 ‘不去争’。安静的东西不代表弱,相反它是最有力的。”

这也是朱晓玫自己的人生信条。一生极简,低调安静,在音乐中传达力量。“有时候还是做不到,不能安静地对待一切变故。但我试着这么去做。”